The Fusion Sling – 鼻解剖の新定義?

監修医師

MSA美容外科 院長モレロ オースティン誠

略歴

2018〜2024年 大手美容外科沖縄院 院長

2024年 MSA美容外科 開院

所属学会

日本美容外科学会(JSAS)正会員

日本美容外科学会(JSAS)認定専門医

日本美容皮膚科学会 正会員

Preservation Rhinoplastyでまた新しい考え方が…

前回のコラムで紹介した、Pitanguy ligament。そのPitanguy ligamentを利用した鼻形成を沖縄で行っているところはMSAしかない!と自慢げにコラムを書いたばかりでしたが… そのPitanguy ligamentの考え方を覆す新しい論文がJose Carlos Neves先生らによって Facial Plastics Surgery Clinics で発表されました。

この雑誌は、毎回盛りだくさんの内容で、世界の顔面形成(美容)全般の最前線を走っている先生方がアイディアや考え方を発表しております。私もいつかはこのレベルまで行ってみたいものです。ついていくのも大変ですが、勉強は楽しいです。

さて、Pitanguy ligament の考え方を「覆す」と書きましたが、決してこれまでの考え方が間違っていたというわけではありません。手術療法でよくある話ですが、考え方が違う、捉え方が違うということであり、これまでのPitanguy ligamentを利用した鼻形成はそれはそれで正解なのです。

例えば、裏ハムラという目の下のくまを治療する術式がありますが、みんな裏ハムラという名前で呼んではいるものの、実際に行っている術式はクリニックによってはかなり違うことはよくあることです。

人間の体は変わりません。基本的な解剖学は万国共通で、それを元に医学も発展しております。

しかし、細かい部分、今回は鼻の軟骨と軟骨の間のつながりについての解剖は研究をされたことがそこまでないので、定義が曖昧なのです。結局のところは、そこを研究しても、何かの治療につながるわけではなかったので、研究されてこなかったのですが、世界中で美容医学や形成外科学が発展したことで、鼻の整容面までの研究が必要となってきたということなのです。

必要にならないと勉強しないということは、どこも一緒ですね。耳が痛いです…笑

Fusion sling とは?

さて、今回の本題に話を戻すと、この「Fusion sling」という新しい概念ですが、これはとても面白いです。このような論文発表では、キャダバー(献体)のお体を使った解剖学的研究や、組織学的研究、そして実臨床で実際に術式を発表することはよくありますが、それらに加えて「発生学」という観点からstudyをしたところが非常に面白い部分でした。

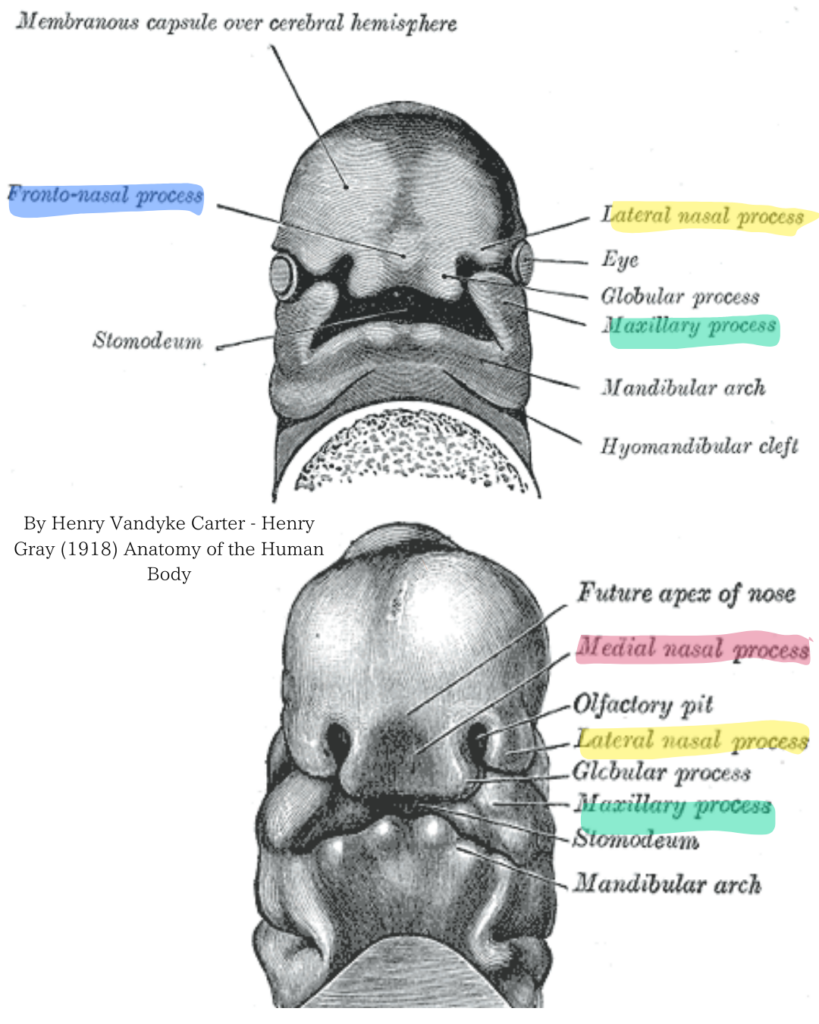

鼻の発生: 青:fronto-nasal process, 緑:maxillary process, 赤:medial nasal process, 黄色:lateral nasal process 黒:FUSION SLING (引用文献1)

引用文献(3)

発生学というのは、受精卵から個体へと発生するプロセスの基礎医学です。私も学生時代は組織学と神経解剖学ではA評定をもらいました、生粋の基礎医学大好き人間です。(琉球大学のOBならばわかることですが、 T 先生 の組織学と神経解剖でA評定とるのは至難の業です)

要するに発生学は人間が形作られるまでの原点というべきところです。もちろん、鼻の軟骨は15〜18歳まで成長を続けますので、生まれた時に完全体となっているわけではありませんが、それらの軟骨の繋ぎ目の部分、上の女性の画像の、鼻のT字の黒い部分を「Fusion sling」と定義づけた新しい解剖学的な捉え方を発表したのです。

この考え方のきっかけとなっているのが、 Roger Jankowski先生による書籍(引用文献2)であると論文で記載してありましたため、私も早速amazonから購入しました。Jankowski先生は元々は耳鼻科医として活躍していたが、鼻の発生学的な知識がまだまだ曖昧であったことが研究のきっかけでした。書籍では、無脊椎動物から脊椎動物、そして脊椎動物における人間の鼻の進化の仮説を展開しており、非常に読み応えがあります(まだ全部は読めていませんが)。副鼻腔の成長過程や、人間の粘液酸性の粘膜と、嗅覚に関連する粘膜などの研究や知見、そして鼻のそれぞれの軟骨がどのように発生してきて、どこで癒合するのかを研究しており、それが今回のFusion slingの考え方の原点となっているようです。

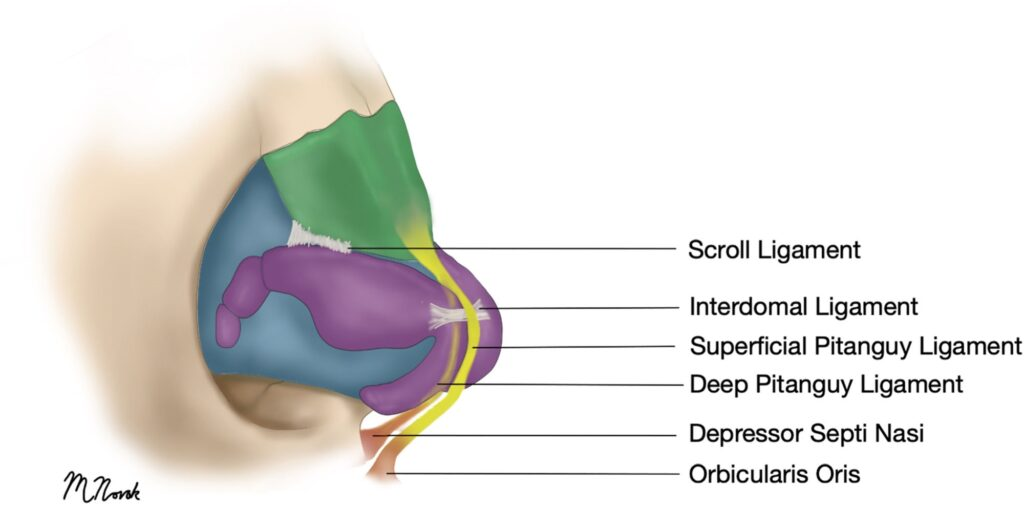

これまでの鼻形成では、鼻の軟骨間にある組織を、scroll ligamentやpitanguy ligament, interdomal ligamentなどと名前をつけて、個別に処理をしたりしなかったりをしておりました。これはこれで、まだまだ最新だとは考えております。実際にはPitanguy ligamentで高度なflapを作成することで、新しい術式は今も考案され続けております。要するに、この考え方でもしっかりと良い結果が出ているということです。(下図 引用文献 4)

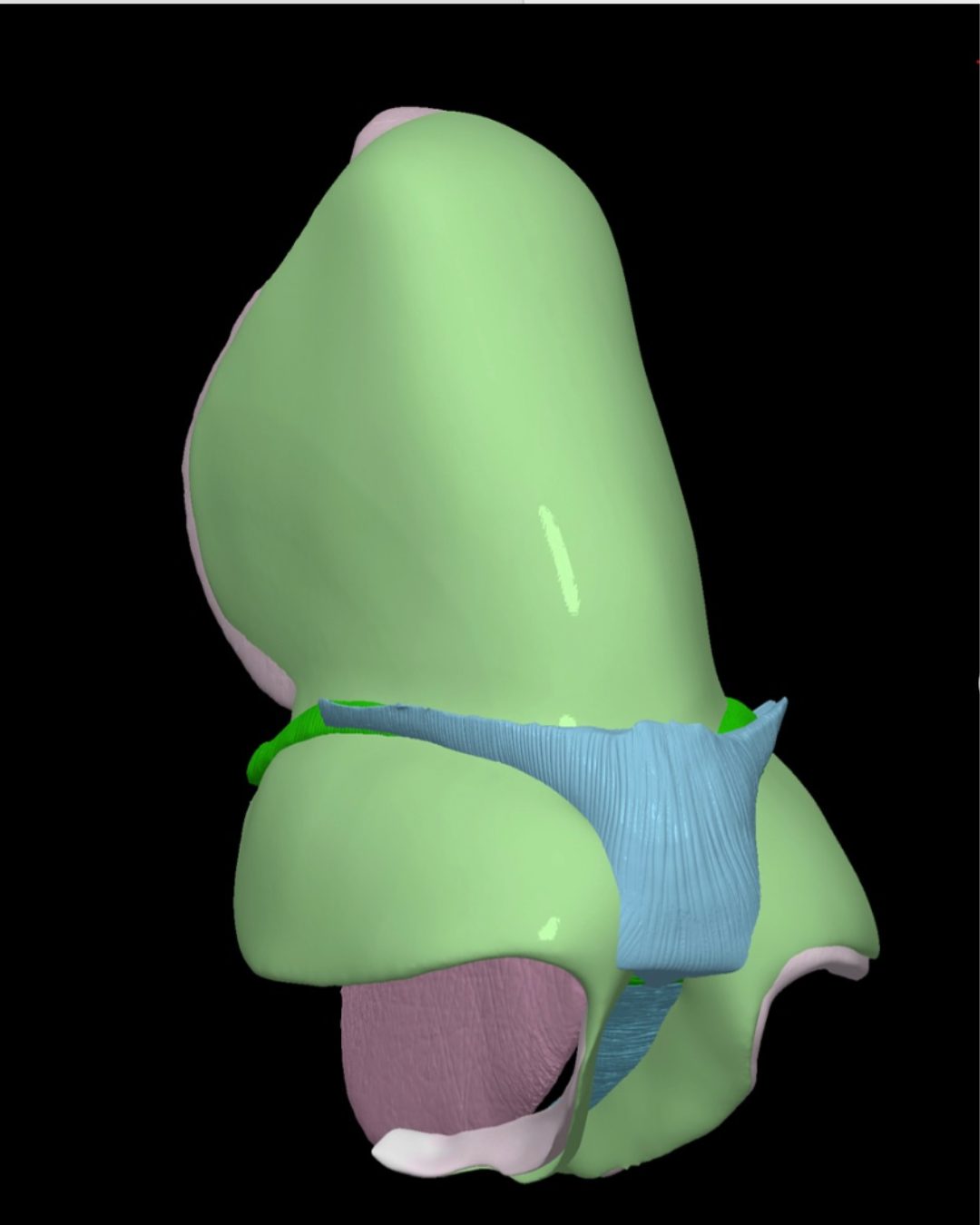

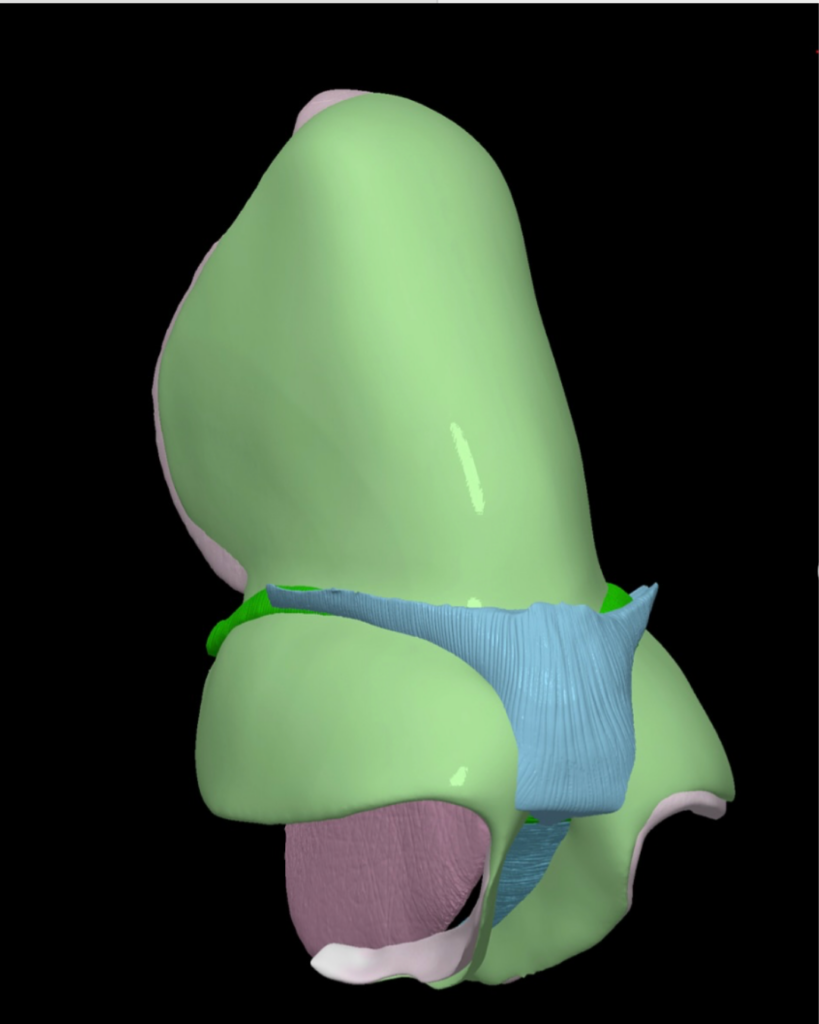

Fusion slingではこれらligament達を一つのユニットとして考えることで、鼻先の安定性を高め、さらにはより予測が簡単になる術式の考案が期待されるということを発表しております。Fusion slingは下図の青の下にある濃い緑色の部分を指し、その上の青のもの達が上で言う⚪︎⚪︎ligamentたちを一つのユニットとして考えているものです(下図 引用文献 1)。このFusion slingは軟骨膜とも連続して扱うことができるため、軟骨膜下で処理を行うことの多い欧米圏ではpopularになっていきそうな予感はします。Fusion slingの考えが受け入れられ浸透し始めると、新しい鼻形成の術式や考え方が世界中で生まれる可能性があり、面白くなりそうです。鼻の解剖は変わりませんが、美容外科・形成外科学はまだまだ進歩します。

引用文献1( Fusion sling)と引用文献4(Pitanguy ligament)はどれも2025年に発表されている最新の知見で、どちらも正解なのです。

個人的には、結局はligamentをそれぞれ個別で扱うのか、fusion slingという一つのユニットとして扱うのか、ある意味では同じ話をしているようにも感じますが、視点が変わると、考え方も変わり、目指す鼻形成術も変わってきます。

私の勉強時間がさらに増えそうです。

全ての画像は、以下の引用文献から使っております。

引用文献

1) Jose Carlos Neves, MD, Jefferson Rijo-Cedeño, Md, Phd, Jose Luiz Teixeira Rodrigues, MD, Halana Filgueiras, MD, Hudson Sa Sodre, MD, Sheila Siqueira, MD, PhD, Alfredo Jacomo, MD, PhD, Edgar Kaminskyi, MD, Jose Ramon Garcia Berrocal, MD, PhD: The Fusion Sling – Revisiting the Nasal Tip Suspensory Anatomy, Facial Past Surg Clin N Am, 33(2025) 143 – 157

2) Roger Jankowski, Evo – Devo: The Origin of the Nose, Anterior Skull Base, and Midface

3) By Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body

4) Jeffrey Lisiecki, MD, Michael Chiodo, M, Matthew Novak, MD, Sebastian Cotofana, MD, PhD, Rod J. Rohrich, MD : Pitanguy Ligament Preservation in Structural Precision Rhinoplasty, Plastic and Reconstructive Surgery, 155: 504e, 2025

reservation診察予約

お気軽にお問い合わせください。

受付時間:9:00~18:00

夜間診療あり(指定した金曜日の20:00~22:00)

accessアクセス

MSA美容外科

〒900-0006

沖縄県那覇市おもろまち4-9-10ブギービル5階

- 電話番号:

- 098-867-3311

- アクセス:

- 那覇メインプレイスから徒歩5分

- 休診日:

- 不定休

- 駐車場:

- 提携駐車場あり 提携駐車場情報を見る